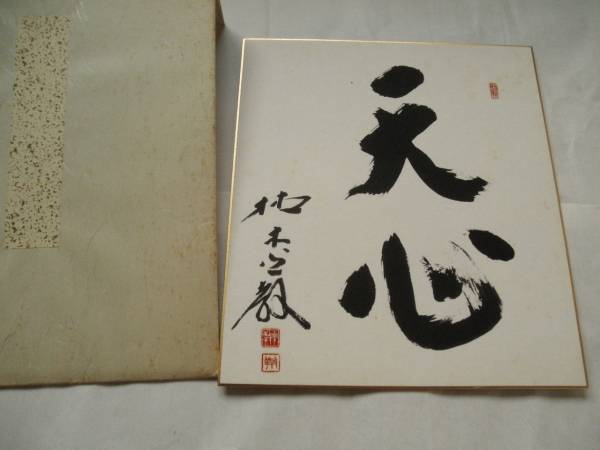

「世界連邦の基礎は日本人の和の心にあり」

第一期生 中澤誠

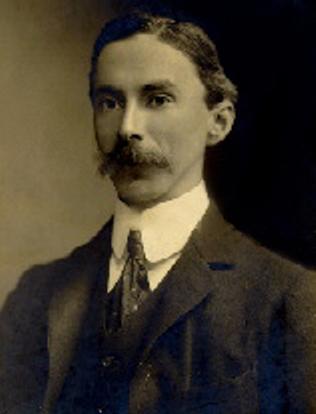

世界連邦建設同盟は尾崎行雄会長、賀川豊彦副会長によって戦後進められた運動であります。尾崎先生は高齢であったため、賀川先生が世界を駆け巡った。私の母校、桜美林大学は賀川豊彦先生の所有していた土地を中国から引き揚げられた清水安三学長がいただいたことにより、初代理事長は賀川先生であった。その時、清水学長は賀川先生から世界人の育成、つまり世界連邦建設に貢献できる若者の育成を頼まれたのです。今振り返ると、私の恩師 佐藤克己先生は、尾崎行雄の高弟と言われた人であり、井伊玄太郎という学者もトクヴィルの研究者で世界連邦主義者でした。私が学生の時、清水安三学長に友人と供に意見をしたことがあった。その時なぜかわからないが、清水学長が私に向かって、「君は第二次世界大戦の日本の誤りを知っているか」と言われた。「答えられない」。「それは、西洋列強を追い出し、その後すぐに日本へ引き返せばよかった。そうすれば日本は、アジアの人々に感謝され尊敬されたはずだ。」

この言葉には、葦津珍彦さんが日本帝国が掲げた「大東和共栄圏」に隠れて日本民族の中に脈々として流れた日本的道義の意識、アジア解放の悲願の存在したことを忘れてはならない。と書いている。

最近、あの戦争中、日本人の木村強さんがブルネイの人々の心に寄り添い豊かな国に変えたという動画を見て泣けた。天然ガスや地下資源が豊富な国であり、以前はイギリスの植民地を日本軍が手中に収めた。日本国ブルネイ県 知事に任命された木村さんは当時の国王アハマドと面会 国王の地位は変えず守られた。木村のもと、ブルネイ青年ひとりを国王から授かった。天然ゴムが豊かであることに注目し、ゴム工場建設し日本軍の利益とせず地元の水道、通信などインフラ整備も次々進め、日本軍の考えを無視 日本的道義に生きた。なおマレー人とイバン族(首狩族)とも和に努めイバン族の村でもインフラを推し進めた。小さな国土で多民族がいがみあっていてはだめだという発想でひとつにまとめた。また彼が去る時皆が感謝し、自分も泣いたとほどであった。戦後、宮城に帰って検事として生活していた。22年後ブルネイ国王となっていた当時若者は、この日本人を忘れていなかった。私は何かこの人物に本物の武士道、侍魂を教えられた。世界連邦はもしかしたら日本人の手の中でしかできないかもしれない。

第一期生 中澤誠

世界連邦建設同盟は尾崎行雄会長、賀川豊彦副会長によって戦後進められた運動であります。尾崎先生は高齢であったため、賀川先生が世界を駆け巡った。私の母校、桜美林大学は賀川豊彦先生の所有していた土地を中国から引き揚げられた清水安三学長がいただいたことにより、初代理事長は賀川先生であった。その時、清水学長は賀川先生から世界人の育成、つまり世界連邦建設に貢献できる若者の育成を頼まれたのです。今振り返ると、私の恩師 佐藤克己先生は、尾崎行雄の高弟と言われた人であり、井伊玄太郎という学者もトクヴィルの研究者で世界連邦主義者でした。私が学生の時、清水安三学長に友人と供に意見をしたことがあった。その時なぜかわからないが、清水学長が私に向かって、「君は第二次世界大戦の日本の誤りを知っているか」と言われた。「答えられない」。「それは、西洋列強を追い出し、その後すぐに日本へ引き返せばよかった。そうすれば日本は、アジアの人々に感謝され尊敬されたはずだ。」

この言葉には、葦津珍彦さんが日本帝国が掲げた「大東和共栄圏」に隠れて日本民族の中に脈々として流れた日本的道義の意識、アジア解放の悲願の存在したことを忘れてはならない。と書いている。

最近、あの戦争中、日本人の木村強さんがブルネイの人々の心に寄り添い豊かな国に変えたという動画を見て泣けた。天然ガスや地下資源が豊富な国であり、以前はイギリスの植民地を日本軍が手中に収めた。日本国ブルネイ県 知事に任命された木村さんは当時の国王アハマドと面会 国王の地位は変えず守られた。木村のもと、ブルネイ青年ひとりを国王から授かった。天然ゴムが豊かであることに注目し、ゴム工場建設し日本軍の利益とせず地元の水道、通信などインフラ整備も次々進め、日本軍の考えを無視 日本的道義に生きた。なおマレー人とイバン族(首狩族)とも和に努めイバン族の村でもインフラを推し進めた。小さな国土で多民族がいがみあっていてはだめだという発想でひとつにまとめた。また彼が去る時皆が感謝し、自分も泣いたとほどであった。戦後、宮城に帰って検事として生活していた。22年後ブルネイ国王となっていた当時若者は、この日本人を忘れていなかった。私は何かこの人物に本物の武士道、侍魂を教えられた。世界連邦はもしかしたら日本人の手の中でしかできないかもしれない。 |