5月13日(日)

小淵沢の自然を観る会・5月の定例観察会を行いました。

テーマは

『初夏の森で遊ぶ観察会・野の花探し』当日は予報通りの雨模様のお天気・・

それでも、東京からの飛び入り参加の家族もあり、小さな参加者11人を含む

20人での観察会となりました。

まずは定番の自然をシッカリと観察する準備体操。

選んだ色画用紙と同じ色の自然物を探す・・

皆さん、緑一色だと思っていた原っぱから次々と色んな色を見つけて来ます。

集まったのがこちら。

よくぞこんなに見つけてくれました。

この落ち葉のこの部分とか花びらの付け根の部分がまさにこの色・・

面白かったのが真ん中辺りのケースに入っているアマガエル。

お腹の辺りがまさに色紙の薄緑でした。

同じ緑や黄色の中にも様々な種類の色が・・

自然の色の多様性を知りました。

・‥…━━━☆・‥…━━━☆・‥…━━━☆

そして、このあたりからポツポツと雨が落ちてきました。

植物と遊ぶ企画を予定していたのですが、そこは臨機応変?

雨の降らない(張りだした枝が天井になっている・)大きな木の下で

この木の下に何種類くらいの花が咲いてるかな・・を探す観察会に。

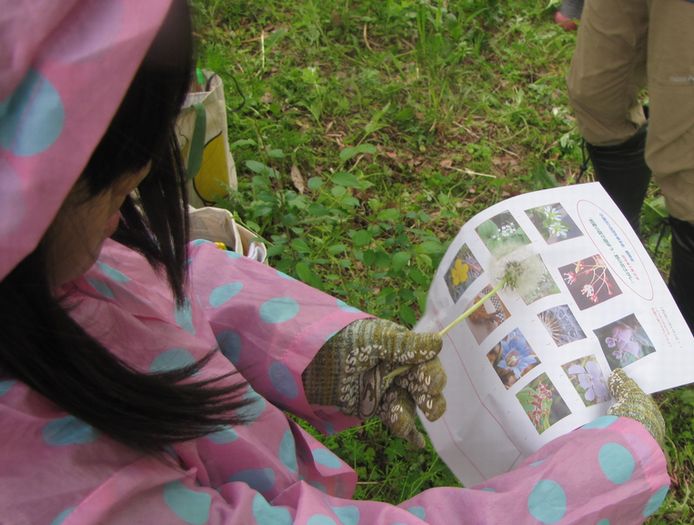

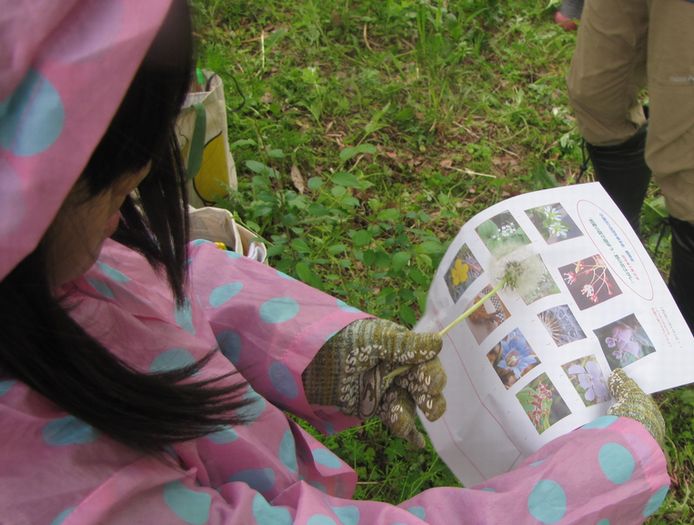

女の子が手にしているのは、この時期にこの周辺で見られる野の花や

木の花のアップの写真が載っているプリント。

最初はなかなか見つからなかったのですが、目が慣れてくるといろんな

花が見えてきます。

木の下の狭い空間に何種類も見つかります。

「コレはこの花じゃない・・」

そんな会話をしているのでしょうか。

花のアップの写真なんで、ヒメオドリコソウなんかは相当しっかり見ないと

写真と実物の花が一致しません。

でも良く見ると、写真同様とても面白い形をしていることが分かりますね。

そしてミツバツチグリなんかは黄色い花が見つけやすいと思っていたのですが

なかなか発見出来ません。

こんな狭い範囲なのにね・・

どうやらそれはこのお天気の影響だと気が付きました。

花がみんな閉じていて、周りの緑の中に隠れてしまっているのでした。

天気の良い日と雨降りの日では、花の状態も違っている事が分かりました。

・‥…━━━☆・‥…━━━☆・‥…━━━☆

木の下の花探しを終え、一行はコチラも雨を防いでくれる林の中へ・・

その林の入り口で見つけたのがこのサンショの木。

なんだか鉢植えに丁度良い大きさです。

さっそくこの葉っぱに触れ香りを感じてもらいました。

子供達に何の香りか聞いてみると、洗剤系のニオイってのが多かったのですが

面白かったのは「ソーメンの香り!!」

ウーーン確かにソーメンの中の薬味を混ぜるとこんな香りになるのかも知れません。

サンショの香りを楽しんだ後、アカマツの林の中へ。

ここで見つけたのは林床一面に広がった小さな白い花。

さっそくその場にしゃがみ込んで確認してみました。

この花の正体は、マイヅルソウ。

二枚の葉っぱが広げた羽で立ち上がった花穂が伸ばした首なのかな?

ツルが舞を踊ってる様に見えるってことでこの名前が付いたとか。

この小さな花が、雨に濡れた林床を辺り一面覆ってるってのもなかなか趣のある光景でありました。

・‥…━━━☆・‥…━━━☆・‥…━━━☆

それにしても、この程度の投稿が何故にその日のうちに完結しないのでしょうか・・

明日へと続きます。