���͂悤�������܂��B

�����͂��~�̍ŏI���B

����c�l���ĂсA���A��ɂȂ���ł��B

������āA���ӂ̋C����������܂��傤�B

���āA���炭�u���O�X�V��ӂ��Ă��܂��ċ���܂����B

�������A���N�̉Ăɗ͂𒍂������ė����A

���䓇�ł̒����L�����v�w��܂Ȃ����N�C�m�����x���A

3�N�Ԃ�Ɏ��{����A����A�����ɖ߂��ė��܂����B

�o���ԍۂɐV�^�R���i�E�B���X�́u�掵�g�v�������āA

�����ł��A���A1000�l�������҂��o�Ă����\

�ł́A����܂����B

���A

���S�̑�𑱂��ė������A

���䒬�Ƃ̌q�����r�₦�����Ȃ����A

�����ĉ����A�q�ǂ��B�̋M�d�ȑ̌��̋@����A

���ʂɂ��Ȃ����E�E�E�B�Ȃǂ��d�����āA

�����̑�l�B�̉p�f�������āA

3�N�Ԃ�̋��s�J�ÂƂȂ�܂����B

���A���Ԓ��A�N��l�̊����҂��o�������Ȃ��A

�����Ɏ��Ƃ����鎖���ł����̂ł��B

���Ɋ�Ղ̍ĊJ�ł������\�B

�����v���Ă��܂��B

�Ƃ���ŁA�����͎q�ǂ��B������ė���O�ɁA

���䓇�ɓn��A�L�����v��̐��������āA

�{�����}����u�攭���v�Ƃ��āA

7��31���ɁA��H�Ŕ�����肵�܂����B

�����́A�ڂ܂����������Ȓ��������āA

�[������A�����B���Q��e���g�̐݉c���n�߂��̂ŁA

�e���g��I��������ɂ͈Â��Ȃ��Ă��܂��A

�����������X��T����Ƃ́A�����ȍ~�Ƃ����̂ł��B

3�N�Ԃ�Ɍ}�����L�����v�n�ł̒����́A

�{���ɐ_�X�����A���҂Ƌْ���������������A

�s�v�c�Ȋ��o�ł����B

�����āA

�����͓��̃X�[�p�[�Ŕ������َq�p���ȂǂŁA

�ȒP�ɍς܂��Ă��܂����H�ł������A

�o���O�A

�l�b�g�ŋC�ɂȂ邨�X���������̂ŁA

���ꏏ�����攭�������o�[����l��U���āA

�����т�H�ׂɖK�ꂽ�̂��A

�^�C�g���ɏ������w�R�[�q�[�n�E�XLL�x����ł����B

�`����]�ł��鍂��ɂ����āA

���X��T�����Ă�܂ŁA

������Ƌ�J�����̂ł���܂��B

�ł��A

�������r�[�ɁA���̕��͋C�̗ǂ��Ƀr�b�N���I�I

�R�l�Ƃ��A�������Ȃ����H�����肢�����̂ł����B

���l�i�����Ƀ��[�Y�i�u���ŁA

�a���H�ƃg�[�X�g�Z�b�g�͂U�O�O�~�Ƃ��������B

�����ŁA��������ŁA

�V�F�A���邱�Ƃɂ����̂ł��B

���₠�A���������������I�I

�������A�I�[�i�[�̕����A���̎R���̃L�����v�̎����A

�ǂ��������̕��ŁA���b�����e��ł��܂��āA

���̋��S�n�̗ǂ��ɁA�R�l�Ƃ��߂肽���ȁ[���I�I

���A�A��

���ł��g���ĉ������l

�ƁA�A����܂őՂ������肩�A

�q�ǂ��B����������v���O�����̍ۂɂ́A

�Ȃ�ƁA�S�ǂɍ�������܂ł��ĉ������āA����

�{���ɑf�G�Ȃ��X���������Ⴂ�܂����B

��x���́A���j���Ɩؗj���Ȃ����ł����A

�����ɂ��邾���ŁA�C�����悭�Ȃ�E�E�E�B

����ȃJ�t�F�ł����B

���䓇�́A�����т�H�ׂ��邨�X�����Ȃ��̂ŁA

���̉B��Ƃ̂悤�ȑf�G�ȃJ�t�F�̂��ƁA

�z���g�͋��������͂Ȃ��̂ł����A

�q�ǂ��B�ւ̍�������̊��ӂ�A

�܂��s�������Ɗ肤�����C���������߂āA

�Љ���đՂ��܂����B

�����A���䓇�֖K���@���������A

���X�̖��O����A�T�����Ăĉ������܂��B

�s���A������I�I�����������H�A�{���ɂ����������܂ł����B

�q�ǂ��B�ւ̂��x���A�{���ɂ��肪�Ƃ��������܂���

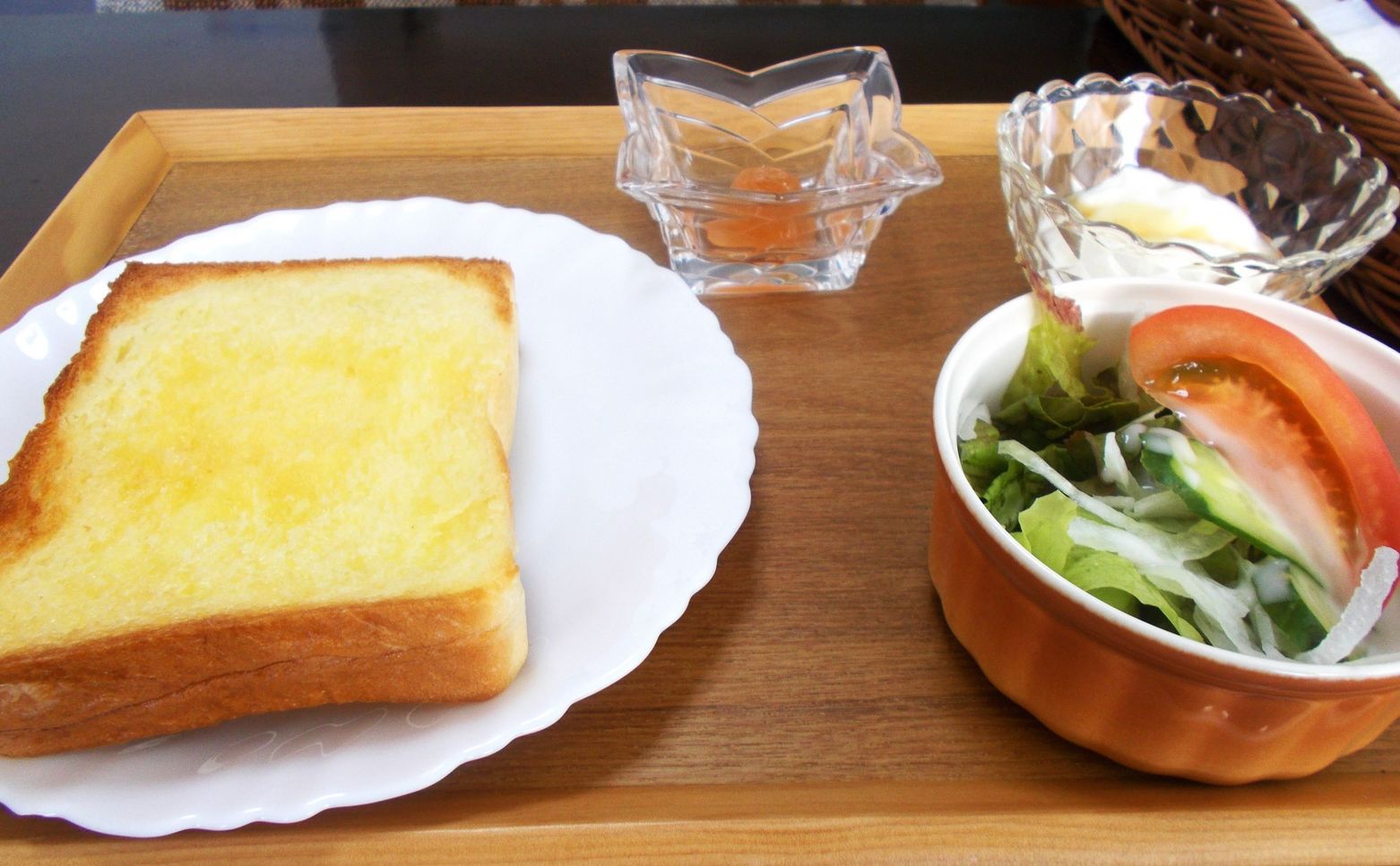

�ʐ^�́A���[�Y�i�u���ȃg�[�X�g�Z�b�g�U�O�O�~�ł��B

�Z�b�g�̃R�[�q�[���A�ō��ł���

���H���܂��̕��A���߂�Ȃ����l