����́A�o�����^�C���f�[�ł������A

���ǁA�`���R�͉Ƒ��ȊO����͖���(>_<)

���₠������O�ł����A

����ς肿�ƃT�~�V�C�Ȃ��E�E�E

���āA�����X�V�������ɉۂ��������A

�w�ނ�p��̉���x�̃J�e�S���[���e�ŁA

�C�`�o���ŏ��ɂ��b���������t���A

�m���w�m�b�R�~�x���������Ǝv���܂��B

�o���Ă���������ł��傤���I�H

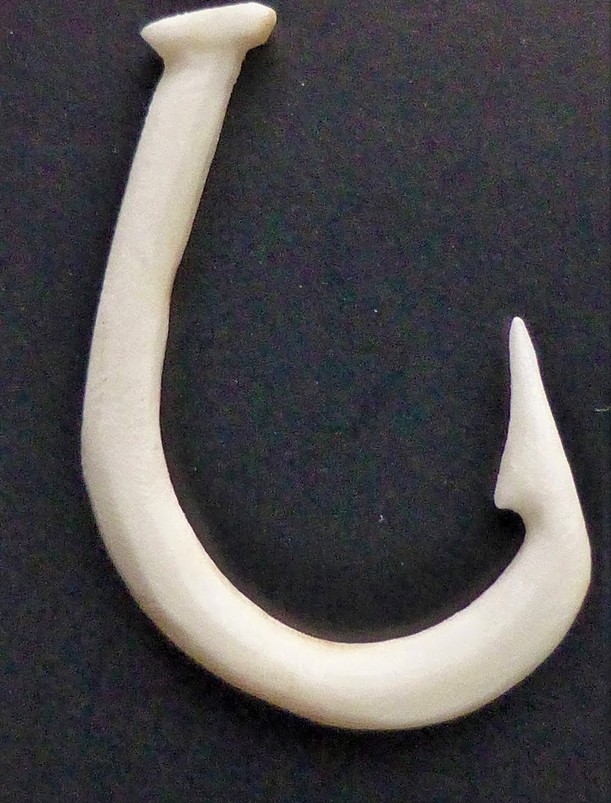

�ʐ^���A���̎��Ɠ������̂ł���(^_-)

�w�m�b�R�~�x�́A�Y�����T�������������A

�[�ꂩ����Ɉړ����n�߁A

�X���×~�ɉa��H�ׂ�l�ɂȂ鎖����A

�ނ�̂ɂ́A�����Ă��̎��G�ł���\�B

���āA���`���������Ǝv���܂��B

�m�b�R�~�Ɖ]���A�C�ނ�ōł��l�C�������̂��A

����ς�u�}�_�C�v���Ǝv���܂����A

���G�I�ɂ͂܂��܂���ɂȂ�܂��B

�����Ă��A4���ɂȂ��Ă���ł��傤�B

����A�}�_�C�����A�l�̐����ɋ߂��G���A�ɋ���A

�N���_�C�̃m�b�R�~�́\�B���āA�]���ƁA

�}�_�C�����������āA

�����悻3�����炢����A����Ɏn�܂�܂��B

�����̂Ƃ��떈���A���̃u���O�̃����N����A

��D���Ȑ����̒ނ�D�X�����HP�ɃA�N�Z�X���āA

�މʂ̐��ڂƂɂ�߂������Ă��܂�(^_^)v

�������肵�n�߂���A

���낻��w�m�b�R�~�x�́A�O���ł��I�I

�m�b�R�~���n�܂�����A

�H�Ɉꏏ�ɒލs�����F�l�ƁA���߂ă��x���W�̗\��ł��I�I

�����A�y���݂��Ȃ��`(*^_^*)

�y�[�W�̍����ɂ������N���\���Ă���܂����A

�ȉ��ɂ��A���X�ʂɓ\���Ă���̂ŁA

�F�l���`�F�b�N��낵�����肢���܁`���I�I

�ӂ���ނ�D����

https://fujiya228.net�R�{�ޑD�X����

�R�{�ޑD�X�z�[���y�[�W�ւ悤���� (kurodai.com)�����ނ�D����

������D (kurodai.co.jp)���̑O�ɁA�ނ�͕s�v�s�}�̊����ł͂Ȃ��̂ŁA

���l���Ȃ���A�N���҂��܂�(^_^)v

�m�b�R�~�旈��♫��

�@����������♩