�����������ł����A

�R���������āA�����ɍs���ɂ��N���}�Ȃ̂ŁA

�����ł���A���Ɂu�����Ȃ��E�E�E�v�Ȃ�āA

�����Ȃ��̂ł͂Ȃ��ł����H

�ł��A�R�������āA�������v���ȏ�ɍL���ł����A

�������R���[���\�B�̂ŁA�������ɗ���Ă��Ȃ���A

���̐�ɂ���āA

�����ɐ������鋛�ނ̐��������A

����Ă�����������ł��B

�ł����ꂱ�����R���̌k���̓����ł���A

���͂Ȃ̂�������܂���B

�Ⴆ�A������Љ���đՂ����A

�������𗬂��A�R�������������NJ�����͐�ƁA

�����E���k�������NJ�����͐�́A���ɕx�m��̉͐�ł��B

�x�m��Œނ��k�����Ƃ��đ����̂́u�A�}�S�v�ł����A

�������Љ�錧�����𗬂��͐�́A

������A���͐�ł���A������Œނ��̂́A

�A�}�S�ɗǂ����Ă��܂����A�u���}���v�ł��B

�����ڂ́A�g�̂̑��ʂɎ�_�����ł邩�ǂ����E�E�E�B

�ƁA�p�b�ƌ��ł́A�قڕς�Ȃ��̂ŁA

���݈�ł���R�����ł́A�ǂ������ނ�Ă��A

�u���}�����I�I�v�ƁA�f�����ď���Ȃ����������ł���˂�(*^_^*)

������ƌ����āA�ڂ�����𗧂Ă�K�v�͂���܂��A

�ł��A�͐�ɂƂ��Ă͊��ƃV�r�A�ȏɂȂ�܂��̂ŁA

�x�m��Œނ����A�}�S���A�u���}��������E�E�E�v�ƁA

������̉͐�ɕ�������悤�Ȏ��́A

��ɂ��Ȃ��ʼn������ˁB

�Ƃ���ŁA����Ɠ��l��

�����͐�̉��֏����A

�R�������Ƌ����g���A�����HP�ŁA�m�F���ĉ������B2021�N �k������������ ���֓��y�ї��� - �R�������Ƌ����g���A����b�R�����b�ނ� (yamanashi-gyoren.com)�܂��A

�V���K���Ƌ���̊m�F�ɂ��ẮA

�R������HP�Ŋm�F���ĉ������B

�R�����^���Ƌ����g�����Ƃ̗V���K���Ƌ���} (pref.yamanashi.jp)���̂����ŁA���̓��e�ł́A

�������̋��������HP�Ƀ����N��\��܂����B

�Ȃ̂ŁA�ލs���v�悳��Ă�����́A

���ځA���d�b���Ŋe�����ɁA�ڍׂ�q�˂ĉ������ˁB

�ł́A�R���������̋�������́A�ȉ��̃����N����E�E�E

1�A�@�j�싙���j�싙�Ƌ����g�� (katsuragawa-gyokyo.net)2�C�@�s�������i�j�쉺����j�s�����Ƌ����g���@�����T�C�g – �����̂��߂Ɏ��R�ی슈������@Tsuru Fisheries Cooperative (tsuru-gyokyo.org)1�E2�͂�������A���Ɏ�s���̃t�@���������ł���ˁB�����ߔN�A��C�Ƀ��A�[�E�t���C�̒ނ�l���A

�������悤�Ɋ����܂��B

3�A�����������i�A�����֓���3��6���̗\��j���������� KOSUGE River | ��������ނ����֓��ŏ��߂ă��A�[�E�t���C��p���݂��A

�L���b�`�������[�X��Ԃ��ݒ肳��܂����B

4�A�O�g�R�����@����HP�����B�i�A�����ւ�3��15���̗\��j

3�E4�́A�����������̉����~�\�B������̌����ł��B

�ŋ߂́A�O�b�ƃA�N�Z�X�����₷���Ȃ��Ă��܂��B

5�A���u������

�������Ƃ��Ă̌���HP�͂���܂��A�ȉ��Ŋm�F���ĉ������B���u�����Ƌ����g���b���u��k���t�B�b�V���O�Z���^�[ (goope.jp)6�A�H�R�����@����HP�����B

5�E6�́A���l�Ȃǂ̐����߂ɂȂ��Ă��鐴���ł��B

�܂��A�����ׂ����͐쐅�n�̏ڍׂ́A

���͐싙�A��HP�������������B���͐싙�Ƌ����g���A���� (sagamigawa-gyoren.jp)�ȏオ�������̉��֓��̏��ł��B

���A

�ނ�́u�s�v�s�}�̊O�o�\�v�ł́A����܂���B�ލs�ɂ��ẮA�n�l�̂��������߉������B

�܂��A���ً̋}���Ԑ錾�̉����ɂ��ύX�ɂ��Ă��A

����̋�������ɕK���₢���킹�Ă���A

�ލs����悤�ɂ��ĉ������ˁI�I

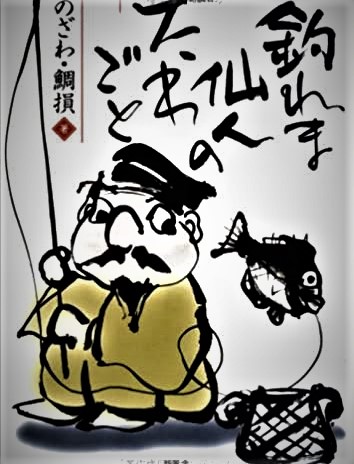

��̎ʐ^�́A�����u���u��v�ł��B

�{���ɐ��炩�ȗ����X���Ă��܂��B