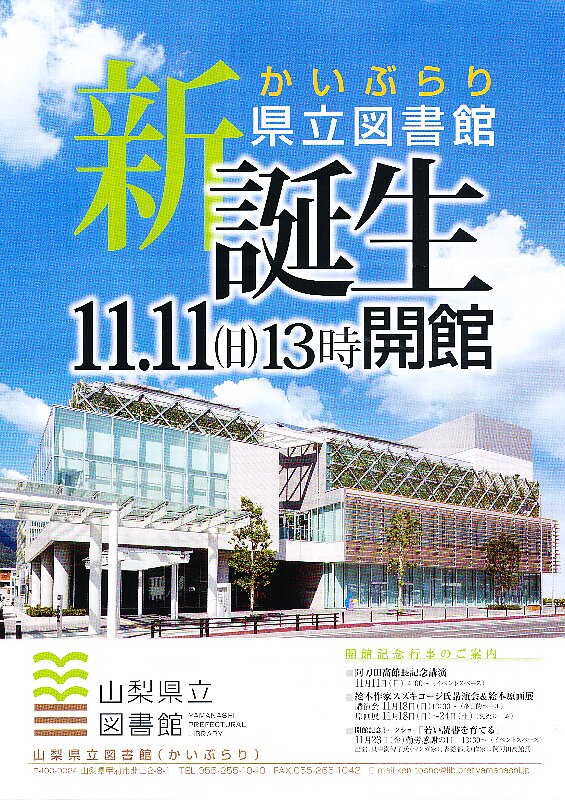

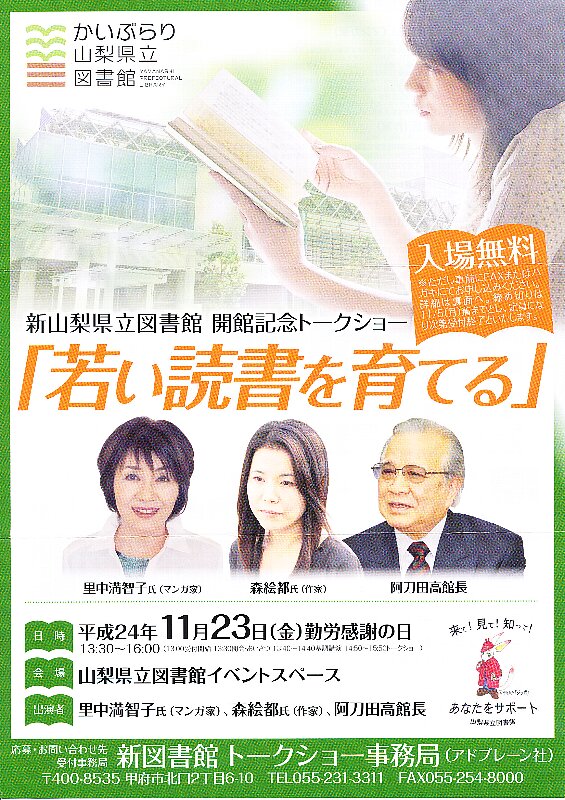

JR�b�{�w�k���ɐV�����}���ق��I�[�v������i�P�P���P�P���ߌ�j�B�L�O�s��������B�����ꎞ�͐E���Ƃ��A���đւ���҂��]��ł�����l������A�����܂ł����������Ƃ͑f���ɂ��ꂵ�����A�傢�Ɋ��p�������B

�����A����ŁA�}���ق̏����̂��Ƃ��l�������A�C������Ȃ��Ƃ�����̂ŁA���̍ہA�G��Ă��������B����͂���܂ł������g�e���ʂŎ咣���Ă������Ƃ̌J��Ԃ����B�n���V���Ёi�����ǁj���A�����ɂƂ��Ă̐}���قƂ��A����Ɛ}���قƂ��̉ۑ�������������A����Ȃ����̔��\�����v�����g�ɏ]���ăR���Z�v�g����ׂĂ���̂ŁA����������u�܂����v�ƌ��������̂ł���B�}���ق̗ǎ��I�ȃ��[�U�[���i���������Ă��邱�ƂȂ̂ɁA��������̔��������グ���邱�Ƃ͂ƂĂ����Ȃ��B

��ɂ́A�}���قɁu�ɂ��킢��n�o����v�Ƃ����B�}���ق͓Ǐ��A���ו�������Ƃ��낾����A�ނ���u��捁v�����]�܂����B�}���ٗ��p�҂̔��āE�^�c�ŁA�ٓ��̌𗬃X�y�[�X���g���čÂ�������̂͌��\���B���A�َ��Ԃ��u�ɂ��킢�v�����o���悤�Ƃ�����ɂȂ��Ă͂����Ȃ��B

�u�𗬁v���u��M�v���{�݂Ƃ��Ắu���ʂƂ��āv�N�����Ă�������p���B

�����}���ق͉������s�������}���فA�܂��A�w�Z�}���ق��������i�}���Ȃǁj�̏[�����]�܂��B�����E���p���Ă��炤���߂̎i���A���y�j�S���Ƃ��������E�����厖�ɂȂ�B�܂��A�����ōς܂Ȃ����������́A�����}���ق��u�����v�ƂȂ��Ċ֘A�@�ցA��������}���فA��w�}���قƃl�b�g���[�N�łȂ���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�u�ɂ��킢�v�u�𗬁v���苭������ƁA�����ɂ킽��A���E����K�E���̗}���i�����j�ɂȂ���͂��Ȃ����B�܂��A���ِl���ƃR�X�g������ׁu���H�����v���ƌ���ꂩ�˂Ȃ��B

�R�����̃m�[�x����܂ő������[�h���ς��������A�ڂ̑O�̖��ɗ����Ȃ��悤�Ɍ�����A�i�W���ɂ߂Ēx����b�Ȋw�ւ̎蓖�̑厖�����A�܂��A������Ă���B�}���ق���p�فA�z�[���A�̈�{�ݓ��̎Љ��{�݂����́u��b�Ȋw�v�Ɠ����悤�Ȃ��̂��B�������s���A�����̃C���t���Ƃ��ď[�����A�u�ЂƁv�u���́v�u���v�������Ă䂯�A�������Ԃ̒��ŁA��𐁂��A�Ԃ��炩���邩������Ȃ��B�܂�͂��̒n��̕������A����́A�w�K�͂��Z�����Ă����̂͂Ȃ������B

�V�ْ��͌����́u�Ǐ��v�U������������B����͎��ɌÕ��Ȑ}���ي����B�q�ǂ��Ǐ����Z���^�[�̐ݒu�́A�R���̐}���ق̖ڋʂƂȂ邾�낤�B�������A������ЂƂ����Ȃ�ł͂����Ȃ��B�{����������ǂ�łق����Ƌ������邱�Ƃ́A�ǂ܂�鎑���i�{�j��D��I�ɏ�������Ƃ������Ƃ��B�\�N�����Ă����p�����邩�ǂ����킩��ʂ��̂��Ȃ���������̂��A����ȗ]�T�͂Ȃ��͂��������ʂ��낤�B���������c�_���N���Ă���B�����ɗ����ӂ�����̂��m�I�Ȃ��̖̂w�ǂȂ����c�A�s�����A��p��w�����炾�B�O�q�����u�n��̕������A����́A�w�K�́v�Ƃ��������B���p�����ʂȂ��Ă��A�����Ƃ��Ĕ�����ׂ������͔����邱�Ƃ��d�v���B�Ǐ��U�����������邱�Ƃ��A���������\�Z�̗}���ɂȂ����Ă͂����Ȃ��B

�q�ǂ��Ǐ��������i�B�c�N���A���w�Z�ᒆ�w�N�̎q�ǂ������́A�Ǐ��Ɋւ��Ĕ�r�I�Ɂu�ʓ|���݂Ă�����Ă���v�B�����{���A�������Ă��������A�����肵�Ă���B�{�����e�B�A��ی�҂̋��͂�����B

���́A�{��ǂ܂Ȃ��Ȃ��Ă��܂����w�Z���w�N�A�{�D���Ɩ{���������ɉ����Ă��܂����w���A���Z���̒i�K�̓Ǐ��w�����B�܂�A�G�≹�����S�́u�{�̊ӏ܁v����A�X�g�[���[��z���́A�������S�́u�Ǐ��v�Ɏ���ɍ��߂�A�h�o�C�X�i����j���A��l�͂ł��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�Z���^�[�������ɍ�p���ׂ����ƍl����B��l�Ƃ͎i����{�����e�B�A�A�ی�ҁA�����āA�����ł���B

���̎v�����Ƃ��A�S�ĞX�J�ɋA�������ɂ��������Ƃ͂Ȃ��B

�ǎҏ�����@�}���ق̌𗬃X�y�[�X��傢�ɗ\�Ċ��p���悤�ł͂Ȃ����B�����I�A�w�p�I�A���y�I�ȗ��p�ł���Έ�Ԗ]�܂����B�����āA�}���قɁu����������������Ăق����v�Ƒ傢�ɗ������ł͂Ȃ����B