�y�S���A�ʒm�z

�ߘa6�N9 ��1��

�����Ǘ\�h�K�C�h���C��

���v���c�@�l�S���{�����A��

�͂��߂�

�����͔����ɂ��ɂ���āA�����ǂɜ늳���₷���ƌ����Ă��܂��B�V�^�R���i�E�C���X�����ǂ��T�ފ����ǂɈڍs���A�܂��A�����҂̏d�lj������Ȃ��Ȃ�܂������A�����Ґ��͍ŋ߁A�Ăё������Ă���Ƃ̂��Ƃł��B�܂������ɂ����ẮA�R���i�E�C���X�����łȂ��A�C���t���G���U�₻�̑��̊����ǂ̔����⊴���̊g������O����܂��B ���̂��߁A���v���c�@�l�S���{�����A���i�ȉ��u�S���A�v�j�ł́A�����Ǘ\�h�̂��߂Ɂw�����Ǘ\�h�K�C�h���C���i�ȉ��A�S���A�K�C�h���C���j�x�����肢�����܂��B����ɔ����A�V�^�R���i�����֘A�́u�m�ÂɊւ��銴���\�h�K�C�h���C���v�A�u��Ñ����{�ɂ������Ă̊� ���g��\�h�K�C�h���C���v�A�u�R������{�ɂ������Ă̊����g��\�h�K�C�h���C���v��p�~���܂��B����́A���́w�S���A�K�C�h���C���x�ɉ����Čm�ÁA���A�R����i�ȉ��A�s���j ���s����悤���肢�������܂��B

�K�C�h���C��

1. �s���̎Q���ɂ���

�E�ȉ��ɊY������҂͍s���ւ̎Q�����T���邱�ƁB

�@ �̒����悭�Ȃ��ꍇ�A�̒������i�ƈقȂ�ꍇ�i�ǏȂ��Ă��������Ă���ꍇ�����邽�߁j

�A ���M�A�P�A�����ɂȂǂ̏Ǐ���ꍇ �B �����Ƒ���g�߂Ȓm�l�Ɋ����ǂ��^����҂�����ꍇ���T�d�ɔ��f���邱��

�E��b����������҂͂��炩���ߎ厡��̗����邱�ƁB

�i���ӎ����j����҂����������ꍇ�A�d�lj����₷���A���S�����������߁A65 �Έȏ�̏ꍇ�͌m�Ó��̍s���ւ̎Q���ɂ��ĐT�d�Ȕ��f���s�����ƁB

2. �s���̑O�̊�����

�@ ��A�A���R�[�����ɂ���w�̏��ۂ��s���B

�A �X�ߎ����g�p����ꍇ�͖��W������A���C���s���B

�B ���̎������|�������̓��b�v�|�����s���B���̑��ɂ����p�̂��̂ɂ��Ă��A���ۂ��s���B���퐶���ɂ����Ă��A��A���ŁA���C�Ȃǂ̑��S�|���A���M��P�A���ӊ����̏Ǐ��F�߂��ꍇ�ɂ́A���₩�Ɉ�Ë@�ւ���f���邱�Ƃ����߂܂��B

3. �����̎��{�ɂ�������

�@ �ʂ����Č������s���ۂɂ́A�̔�U�h�~���̂��߁A���̕������V�[���h�������́A�ʃ}�X�N�𒅗p����B

�A ���̐R�����̃}�X�N��V�[���h�̒��p�͕s�v�Ƃ���B

�B �R����ɂ����ĐR�����{���́A�R�����E����ҁE�W���̓}�X�N�𒅗p����B�x�e���Ԃ̃}�X�N���E�͖{�l�̔C�ӂƂ���B ���Z�������i�҂̓��{�����`�̐R���ɂ����ẮA�}�X�N�̒��E�͔C�ӂƂ���B

�C �������E�ɂ����ẮA�}�X�N�̒��E�͔C�ӂƂ���B

�D �m�Ïꏊ�E��ꓙ�ɂ����ẮA�ł��邾���H�Ɨp��@��p���Ēʕ��E���C���s���B

4. �s���̌�̊�����

�@ �X�ߎ����g�p����ꍇ�͖��W������A���C���s���i�������ŊO�ň��H����ꍇ�����l�j�B

�A �ʃ}�X�N�A�g�p�ς݂̃V�[���h�̐��A���ۂ��s���B�������E�сE��@�����s�x�A ����⏜�ۂ��s�����Ƃ��]�܂����B

�B ������i���ɖʁA����j�̏��ۂ��s���B

�C ���A��A�������A�A���R�[�����ɂ���w�̏��ۂ��s���B ������ �������A�ɂ����Ă��A���l�Ƃ��܂��B �܂��A�e�g�D�E�c�̂ɂ����ẮA����\���i�N���ʁj�A�m�Ëy�яꏊ�A�n��̋C�� ���̓����ɉ����āA�{�K�C�h���C�����Q�l�ɂ��Ă��������B �i�ʕ��E���C�ɂ��Ă̕⑫�����j �ʕ��E���C�̒��x�� CO₂ ���j�^�[��CO₂ �Z�x���`�F�b�N���邱�Ƃɂ�蔻�� �\�G�����悻 1,000 ppm �ȉ��ɕۂ��Ƃ��]�܂����B

���ȏ�̃K�C�h���C���ɉ����āA�m�ÁA���A�R���ɗՂ݂܂��B�����������肢���܂��B

�y�ʏ�m�Áz

�@���j��̋ʔ����w�Z�̈�قł̒ʏ�m�Â�18:30�J��A18:50�`20:15�Ŏ��{���܂��B

�A�y�j���̍b�㒼�S�ٓ���ł̒ʏ�m�Â͒��w���̕�5:45�W���A6:00�`6:50�A���w���ȉ��̕�7:00�W���A7:10�`8:10�Ŏ��{���܂��B

�y���勭���m�Áz

�B���j��̋ʔ����w�Z�ł̎��勭���m�Â�19:00�`20:00�Ŏ��{���܂��B�ʏ�m�ÂɎQ�����A�w�A����`�������������肵����ŁA�]�͂̂���l���Q��������悤�ɂ��Ă��������B

�@���X�|�[�c���N�c�̊����͌���20:00�܂łƍb��s����ψ����ʒm�����Ă��܂��B����ł̗\�K���K�A�����̓o�Z�ɍ����x���Ă�����܂��̂ŁA�c��m�Â���]����l���Z���ԏW���ő��߂ɋA���悤�S�����Ă��������B

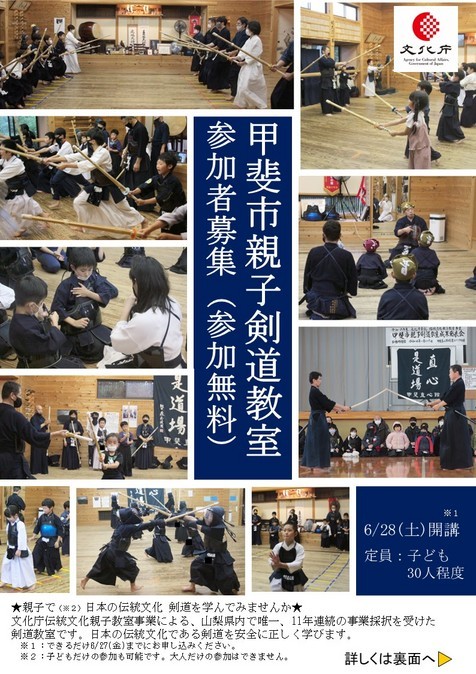

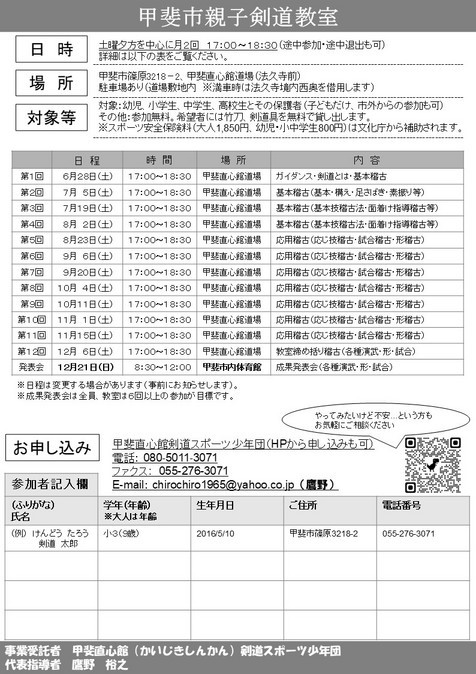

���ߘa7�N�x�`�������e�q�����b��s�e�q����������6��28���i�y�j�ɊJ�u���܂����B���Ԃ͂������17:00�`18:30 �b�㒼�S�ٓ���ł��i�b��s��3218-2�j

�@6��28���i�y�j �A7��5���i�y�j �B7��19���i�y�j �C8��2���i�y�j �D8��23���i�y�j �E9��6���i�y�j �F9��20���i�y�j �G10��4���i�y�j �H10��11���i�y�j �I11��1���i�y�j �J11��15���i�y�j �K12��6���i�y�j ���\�� 12��21���i���j9:00�`���� �������w�Z�̈��

���q�ǂ������̎Q���͂ł��܂����A��l�P�Ƃł̎Q���͂ł��܂���B�Q���������B���\�����݂͂��̃z�[���y�[�W����A�܂��͍b�㒼�S�يْ� ���ichirochiro1965@yahoo.co.jp�j�܂ł��A���A���\�����݂��������B�q�ǂ��̒��40�l���x�ł��B���y�j�܂��͓��j�̌ߑO�A�O������̎Q���҂������āA��ʌm�É��s����ōs���Ă��܂��B���e�͓��{�����`�A�ʂ𒅂��Ă̊�{�m�ÁA�����������ł��B

���������m�É�A���q�m�É����2��y�[�X�ōs���Ă��܂��B

�y12���z24���i���j �b�㒼�S�ِ��j�ʏ�m�Ô[��

�@�@�@�@�@�@18�F30�J�� �ʔ��� 18:50�`20:15

�@�@�@�@�@�@����|��

27���i�y�j�@�b�㒼�S�ٔ[��m��

�@�@�@�@�@�@5:45�W�� ���w��6:00�`6:50

�@�@�@�@�@�@7:00�W�� ���w���ȉ� 7:10�`8:20

�@�@�@�@�@�@�����@�����|�E��q�C�U

28���i���j�������[��m��

�@�@�@�@�@6:00�`7:00�@����

�y1���z 3��(�y)�R���������A�����J���m�É�E�m�În�ߎ�

�@�@�@�@9�F15 �W���@����������

�@�@�@�@9�F45 �����̑��E�f�U��

�@�@ �@10�F00 �m��

�@�@�@11�F00 �����E�����������@�m�În�ߎ�

�@�@�@11�F15 �I��

3���i�y�j�R���������A���V�N��

�@�@�@�@13�F00�@�b�{�s��

�@�@�@�@�i�N���J�����@�k�����l�i�����ނ�E�܂��Ɓj�搶

4���i���j �b�㒼�S�ُ��w�@�R�p�_�Ё@9�F20�W���@���S�F��

�@�@�@�b�㒼�S�ٌm�În�߁@10�F00�`11�F00�@����

5���i���j�b�㒼�S�َ��勭���m��

�@�@�@�@�@�@�@19:00�`20:00 �ʔ����w�Z

7���i���j �b�㒼�S�ِ��j�ʏ�m��

�@�@�@�@�@�@18�F30�J��@�ʔ��� 18:50�`20:15

�@�@�@�@�@�@

10���i�y�j�@�b�㒼�S�ْ��m��

�@�@�@�@�@�@5:45�W�� ���w��6:00�`6:50

�@�@�@�@�@�@7:00�W�� ���w���ȉ� 7:10�`8:20

�@�@�@�@�@�@

12���i���j���{�������N�c�̌��E���H���\�֓����

�@�@�@�@�@13�F00�`�@�A�C���b�Z�R�����c��

12���i���j�b�㒼�S�َ��勭���m��

�@�@�@�@�@�@19:00�`20:00 �ʔ����w�Z

14���i���j �b�㒼�S�ِ��j�ʏ�m��

�@�@�@�@�@�@18�F30�J�� �ʔ��� 18:50�`20:15

17���i�y�j�b�㒼�S�ْ��m��

�@�@�@�@�@�@5:45�W�� ���w��6:00�`6:50

�@�@�@�@�@�@7:00�W�� ���w���ȉ� 7:10�`8:20�b�㒼�S�ْ��m��

�@�@�@�@�@

17���i�y�j15�F00�W���@���������`17�F00

19���i���j�b�㒼�S�َ��勭���m��

�@�@�@�@�@�@19:00�`20:00 �ʔ����w�Z

21���i���j �b�㒼�S�ِ��j�ʏ�m��

�@�@�@�@�@�@18�F30�J�� �ʔ��� 18:50�`20:15

�@�@�@�@�@�@�ی�Җ����E�w����MT

24���i�y�j�@�b�㒼�S�ْ��m��

�@�@�@�@�@�@5:45�W�� ���w��6:00�`6:50

�@�@�@�@�@�@7:00�W�� ���w���ȉ� 7:10�`8:00

�@�@�@�@�@�@8:00�`�@�b��s�W���j�A���[�_�[���C��

�@�@�@�@�@�@�k�������ف@5�N���Ώ�

25���i���j�������m��@6�F00�`7�F00�@����

25���i���j���q�m��@8�F00�`9�F30�@����

26���i���j�b�㒼�S�َ��勭���m��

�@�@�@�@�@�@19:00�`20:00 �ʔ����w�Z

28���i���j �b�㒼�S�ِ��j�ʏ�m��

�@�@�@�@�@�@18�F30�J�� �ʔ��� 18:50�`20:15

31���i�y�j�����m���x��

�@�@�@�@�@4�ٍ����m�Ì𗬉�

�@�@�@�@�@8�F30�W���@�����������w�Z�̈��

�@�@�@�@�@�@�@�@�@11�F30��@�c��m�Ê�]�ҁ`12�F30

��

�@�b�㒼�S�ّ�쓹��́A�b��s��3218�|2�ł��B����k����10��قǒ��Ԃł���X�y�[�X������܂��B�����p���������B���ԏꂪ�����ς��̏ꍇ�A���ׂ̖@�v���̂����ӂŁA�Ă��鎞�͒��ԏ�����肵�Ă��܂��B��Q�≀�����}�̎x��ɂȂ�Ȃ��悤�A�K�������̕����璓�Ԃ��Ă��������B