2月は、ホント逃げる様に行ってしまいますね。

もう弥生3月は、直ぐやって来ます。

それでは、『Kちゃん授業』の報告を続けます。

12月の2回目は、な、なんと!!

遠い遠い幼き日に通っていた、

自分が卒園した幼稚園でもある、

『山梨学院幼稚園』様です。12月7日(月)にお邪魔させて戴きました。

園の場所も、ずっと変っていないのですが、

周辺の様子は、ガラっと変りました。

子供たちは、

突然の大センパイの登場で、

ちょっぴり戸惑っちゃったかな(^_^;)

実は、講演直前に、

担当の先生から、

「子供たちは環境の事、凄く学んでいます―」

って、なんとも頼もしいお言葉を戴きました。

しかも、ママたちの中には、

不要になったビニール紐を使って、

エコバッグを作っていらっしゃる方も、

いらっしゃるんだそうですよ。

このビニール紐のバッグですが、

昨年、とっても話題になった絵本もありましたね。

『ポリぶくろ1まいすてた』です。『ポリぶくろ、1まい、すてた』|本のあらすじ・感想・レビュー - 読書メーター (bookmeter.com)なので、いつもなら冒頭は、

海のいきものクイズなどを出して、

ウォーミングアップをしますが、

今日は、いきなり本題に入っちゃおう!!

そう決めて、母園での『Kちゃん授業』が始まりました。

いつもの通り、

最初は甲府市のゴミ減らし隊のお話しです。

リサイクルについても、

しっかり分かっていてビックリでした。

さあ、いよいよ出番になった訳ですが、

先生が子供達に、「当園を卒園したセンパイです―」。

なんて紹介してくれて、ワーッってちょっと湧いたので、

いい気になって、つい、

『園の歌、一緒に歌おうヨ!!』なんて、

口走ってしまいました(^_^;)

・・・でも、

半世紀が経った今でも、歌えたんですよね〜。

しかも、二番まで!!

子供たちからは、

「ちょっと間違ってたよ〜!!」って、

速攻で、ツッコまれちゃいましたけど(>_<)

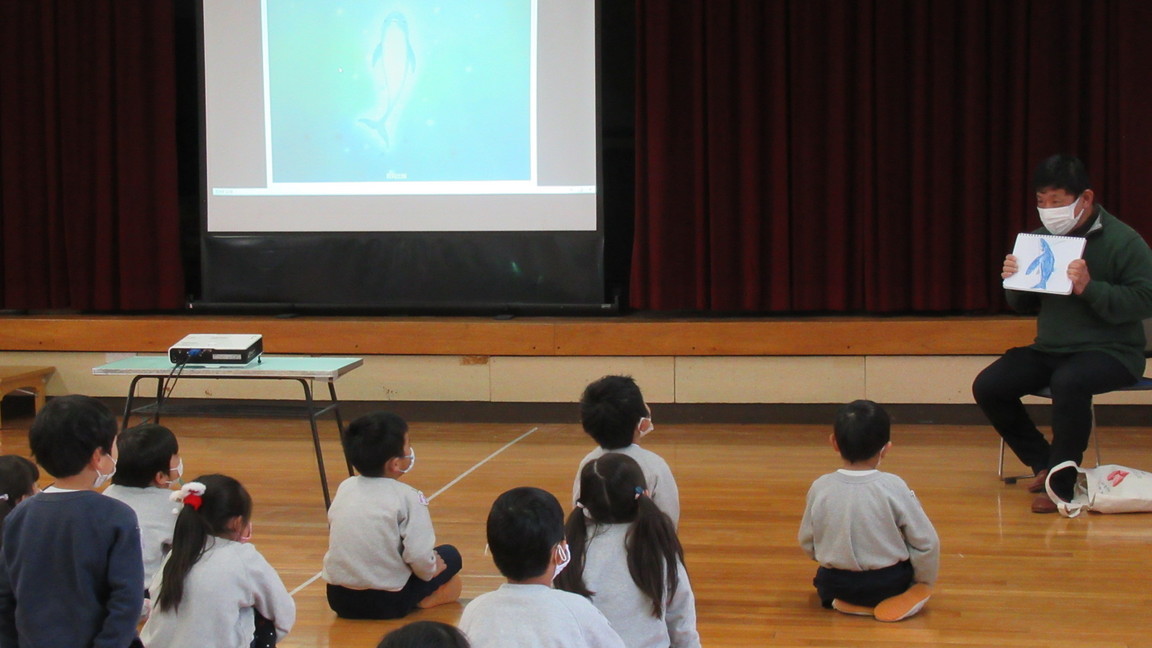

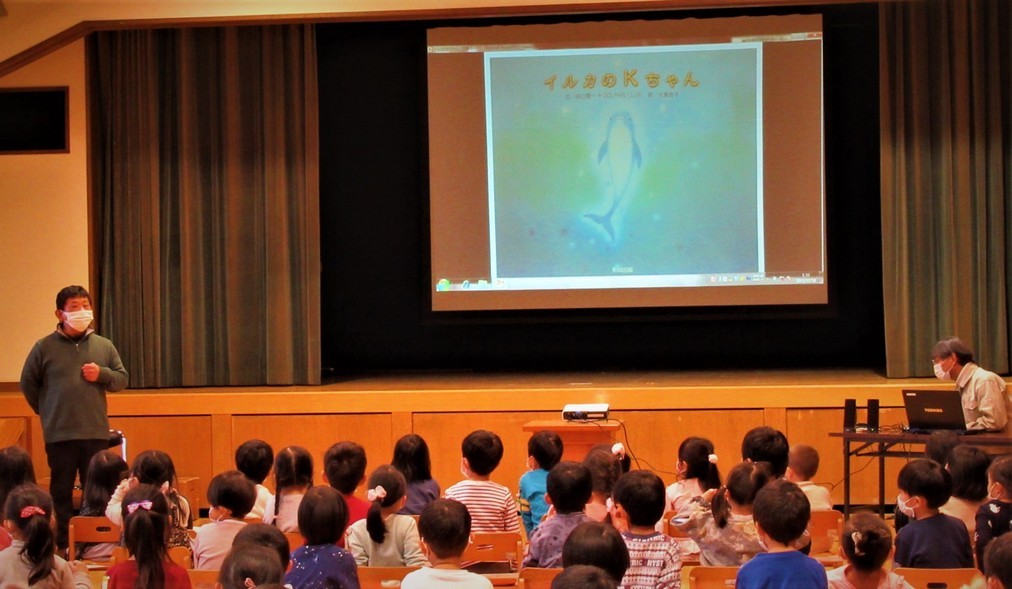

では、今回も左の写真を紹介しながらの解説です。

一番上

今日も、甲府市ゴミ減らし隊のお二人は名コンビです!!

牛乳パックからできるのな〜んだ!?

まん中

センパイ、チョっと緊張気味かっ!?

一番下

Kちゃんのお話しになると、

やっぱり聴き入ってくれるんだなあ・・・

講演の様子は、園のブログにも紹介して戴きましたヨ。

環境学習講演会 (ygk.ed.jp)幼児期からの、

国際バカロレア教育を実践する学院幼稚園さんは、

グローバルな視野に立って、

環境教育にも力を入れていらっしゃいます。