日本の食文化として『和食』が、

ユネスコの世界無形文化遺産に登録されました。

食の中に、四季と、美を取り込み、

日本独自の世界観で、発展して来た料理です。

実に嬉しいニュースでしたね。

さて、そんな和食の中でも、

「魚食」の、文化は、特に素晴らしいと言えます。

周囲を全て海に囲まれた島国だからこその、

魚食を、後世にも、ずっと伝えていきたいですね。

そんなホットなニュースと絡めて、

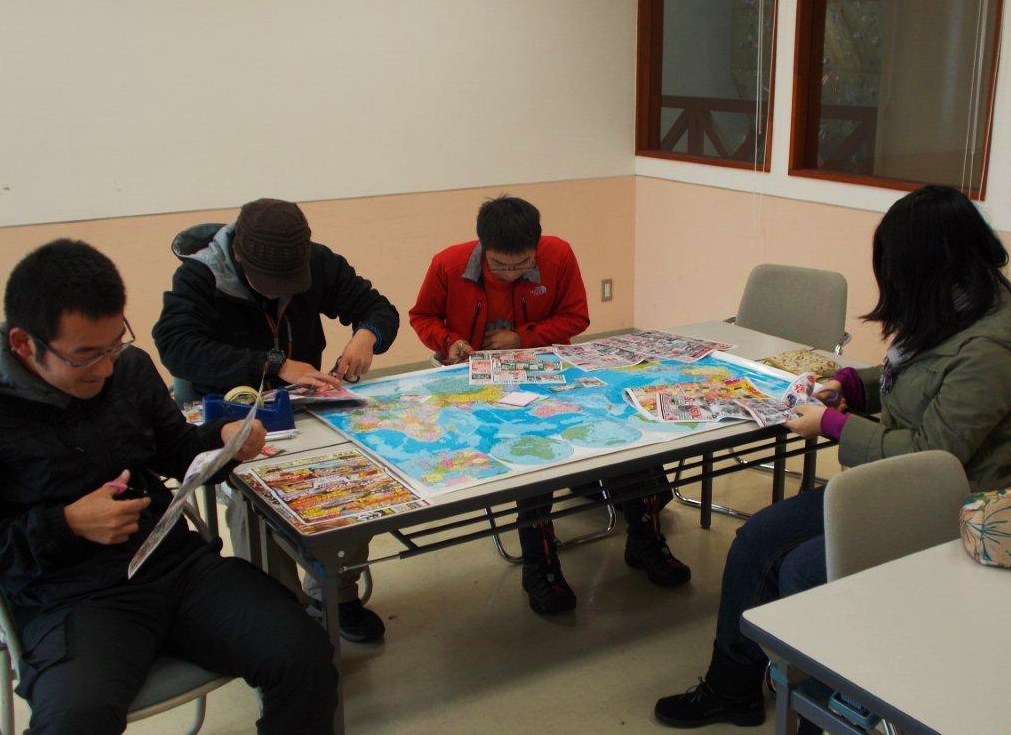

11月28日の、水辺の環境教育学の授業では、

エコフィッシングの第二弾として、

釣ったつもりで、魚料理にチャレンジしました。

学生達が選んだ旬の魚は、鰤(ブリ)

初めてのチャレンジとしたら、

かなりなハードルの高さではありますが、

難しいからこそ、

もてなす気持ちは、強くなると云うもの・・・。

大型の魚体を捌きながら、

魚の体のつくりを知り、魚の全てを活かしきる、

そんな料理を考えました。

メニューは、

鰤のお造り

あら汁

カマとカブトの塩焼き

そして、もう一品は、

私が、鰤のカツレツを作ることになりました。

三枚下ろし一つにしても、悪戦苦闘です。

ウロコを梳き取り、

中骨に沿って、身を半身づつ切り分け、

さらに割くに取ります。

見ていると、ついつい口も手も出てしまうので、

私は、背中を向けて、カツレツに集中です。

かなり時間はかかってしまいましたが、

自家製の味噌を加えての「あら汁」も、

丁寧にアクを取りながら仕上げていきます。

カマとカブトの塩焼きも、

遠火の強火で、ていねいに焼き上げていきました。

最後に、強火で表面を、美味しそうに炙りました。

鰤のカツレツは、

ネギマの串カツにしました。

IHクッキングヒーターを使って、

ゲストの目の前で、

揚げたてを味わってもらう事にしました。

放課後のロビーには、

授業を終えた学生たちや、先生方、OBまでやって来て、

旬の鰤を、存分に味わってもらいました。

味も、とても評判でしたよ v(^v^)

命を戴いて、自分の命を繋ぐ「いただきます」

食材を得る為に、馳せ走り、

美味しく食べてもらうために料理する―。

そんな気持ちに感謝する「ご馳走さま」

もてなし、もてなされる、喜びを感じた授業でした。

ホント美味しかったよ!!

お疲れ様でした。

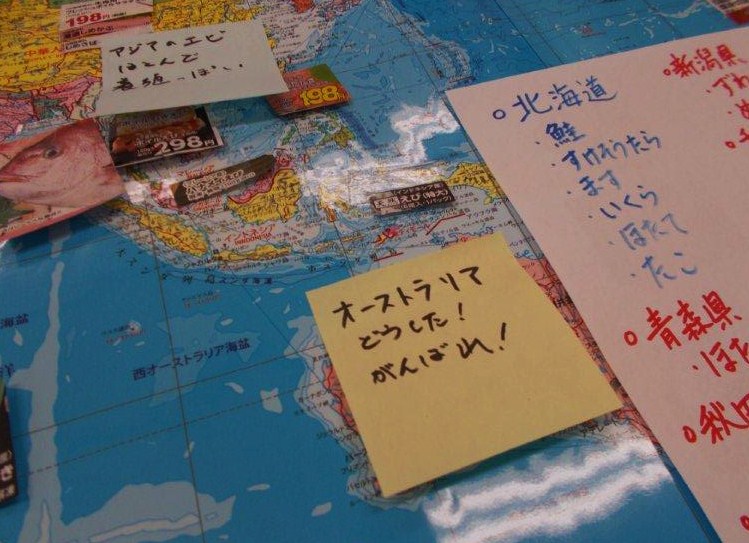

写真は上から

1枚目 さあ、鰤は手ごわいゾ!!

2枚目 それぞれの料理に合せて切り分けています

3枚目 あら汁のアクは丁寧に取り除きます

4枚目 タダ飯屋のテーブルには鰤尽くしが並びました

|