8��4���́A�u�C�m�̓��v�ŁA

����̊C���A�܂邲�Ɛg�̂ő̊��ł���A

�X�y�V�����ȓ��ł��B

���A���͂��̓����A�`���C�ƊC�͍r��͗l(>_<)

�䕗�T������̉������˂肪�����āA

�J���p���p���E�E�E�B

���D�ɏ���ẴN���[�W���O�͔����ł����B

���A�u�����������Ă���Ă���̂�����E�E�E�v

���D�̑D������B�̐��Ȍv�炢�ŁA

�Ȃ�Ƃ��N���[�W���O�D���o���Ă���邱�ƂɁ\�B

���т̎q���B�ł͂���܂������A

�ŏ��̐����͂ǂ��ւ��E�E�E

�O�C�ɏo�āA�D���h��n�߂�ƁA

�e�ǂɂ���āA�����Ԍ��C�ɍ����o�n�߂܂����B

�����B�D�����ł�(>_<)

�␅�����Ă���Ƃ̏��������āA

�����̓o�[�b�Ɣ�яo���g�r�E�I�������A

�傫�ȃE�~�K�����A�p�͖w�nj����܂���ł����B

�ł��A���䓇�̓`���̋��ł���A

�����A�W�̖_��ԋ����ԋ߂Ɍ����Ă���܂����B

�ŁA���̎��A�����A�W�̑��ɁA

�J���p�`���Ԃɓ������Ɖ]�����ŁA

4���̂Q�`�قǂ�����J���p�`��Ղ��܂����i�O���O�j/

���̃J���p�`�́A�[���Ɏ������J���āA

�q���B�Ǝw���҂Ŕ��������Ղ��܂�����`�I�I

���܂��������I�I�I

���āA�C�m�̓��́A�����̒ʂ�A

���̎Y�Ƃł���A�u������v�́A

�H��̌��w�������đՂ��Ă��āA

���N���A�����A�W���J�����đՂ�����A

�Ă����Ă̂���������H�����đՂ�����A

�ŏ��͓Ɠ��ȍ�����S�O���Ȃ�����A

�H�ׂĂ݂�ƁA�u�E�}�C�v�ƁA�Ȃ��āA

���N�����ǁA��D�]�̎��H��ɂȂ�܂����B

�H�ו��̐l�C�́A

���N�̓N���[���`�[�Y�����ĐH�ׂ�\

���A�l�C���������ȁi�j

������̗��j��A���̍����ȂǁA�w�т܂����B

�������͂���A���ؔ���o�[�W�����ł��I�I

�����̂��ꂳ�����A����ĉ��������A

���̗����ɐ�ۂł��B

���̎q���B�ɑ�D�]�́u�����A�W�o�[�K�[�v���A

������N���_���g�c�l�C�ł�����B

�����������܂ł����B

�ߌ�́A����ł��Ȃ������X�m�[�P�����O�����s�I�I

���N�́A����̊C��~�����̕��X�ƁA

����ψ���̃X�^�b�t�̒����猵�I���ꂽ�A

���s�X�^�b�t����̃��[�h�Ŏ��{�Ƃ��܂����B

���̕������X�N���y���ł��邵�A

�����t�B�[���h���n�m����Ă�����X�����ł�����A

�f���炵���C�̒����A�q���B�Ɍ����Ă����ƁA

���f��������ł��B

�����ȏ�ɁA�ϋɓI�ɉj���ŁA

�����������āA���������q���B�ł����B

���܂��́A�߂��Ă���̃J���p�`���H��i�O���O�j

�}�C������čs���Ă悩�������I�I

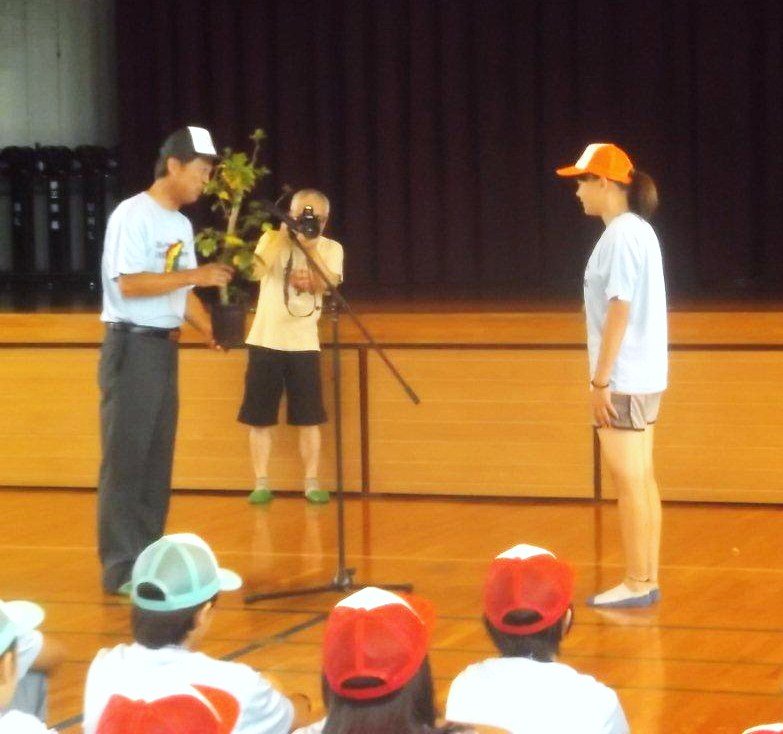

�ʐ^�͏ォ��

�P���ځ@

�ŏ����w��ɏW�܂��Ă͂��Ⴂ�ł��܂������E�E�E

�Q����

�D���~�肽��ł̃X�i�b�v�B�`���b�Ɗ�F�����ˁI�H

�R����

������E�}�C�I�I

�S����

���̎J�����̑̌��ł��B�Ȃ��Ȃ����ł�����I�I

|