����̑��ł́A��T�ɂ������āA

�e�n�ő傫�Ȕ�Q���N�����Ă��܂��B

�X���b�v�ɂ���ʎ��̂�A

������������ł���悤�ł��B

���p�ȊO�o�͂��Ȃ��l�A�S�|���Ă��������ˁB

�����́A�������Ⴉ���ŁA�����w�g�w�g�ł�(>_<)

���āA���w�Z�̍��N�x�̑������Ƃ�2��ڂ́A

�w���ӂ̊�����w�x�ŁA���߂�����܂��B

1��31���̋L���ŏЉ�ċ���܂����ʂ�A

���g�����ӁE�C�ӂł́A

������̃e�[�}�Ƃ������u�L�[���[�h�v���A

��l�ЂƂ肪�A�R�[�f�B�l�[�^�[�ɂȂ��āA

���[���h�J�t�F�Ɖ]���A

�R�~���j�P�[�V�������[�N�̎�@���g���Ďd��\�B

����Ȏ��g�݂����܂����B

���[���h�J�t�F�Ɖ]���̂́A

���̒ʂ�A�J�t�F�̗l�ȃ����b�N�X�������͋C�ŁA

�͑�����ɁA�b��ɏo�Ă������[�h��A

���ɂ́A�C���X�g�Ƃ��A�֘A���Ă��郏�[�h�ɁA

���������������肵�āA�r�W���A���I�ȗ͂��g���āA

�f�B�X�J�b�V������������������Ɖ]����@�ł��B

�w���B�́A�ߋ��ɂ������������l�ȁA�Ȃ��l�ȁE�E�E

�Ƃ�����A���[����`���Ă���A

���ꂼ��̃J�t�F���I�[�v�����܂����B

���Ԃ́A�L�[���[�h�������������A��x�A

�G�R�o�b�O�Ɏl�ɐ܂��Ă�����Ŗ߂��A

��������A���_�̐搶���ꖇ�ÂA

�����̗l�Ɏ��o�������ԂƂ��܂����B

�ǂ�������[���e�[�}�ł������A

����d��Ɖ]���̂́A�Ȃ��Ȃ�������ł��B

���ǂ��Ȃ��Ă͂����Ȃ����A���ƌ����āA

����̔�����҂��Ă��āA

�b�肪�L����Ȃ�������A

���ʓI�ȓ����������������Ȃ���A

�U���ɂȂ�Ȃ��l�ɁA�����𑣂��Ă����E�E�E�B

���[���h�J�t�F�̗��_�́A

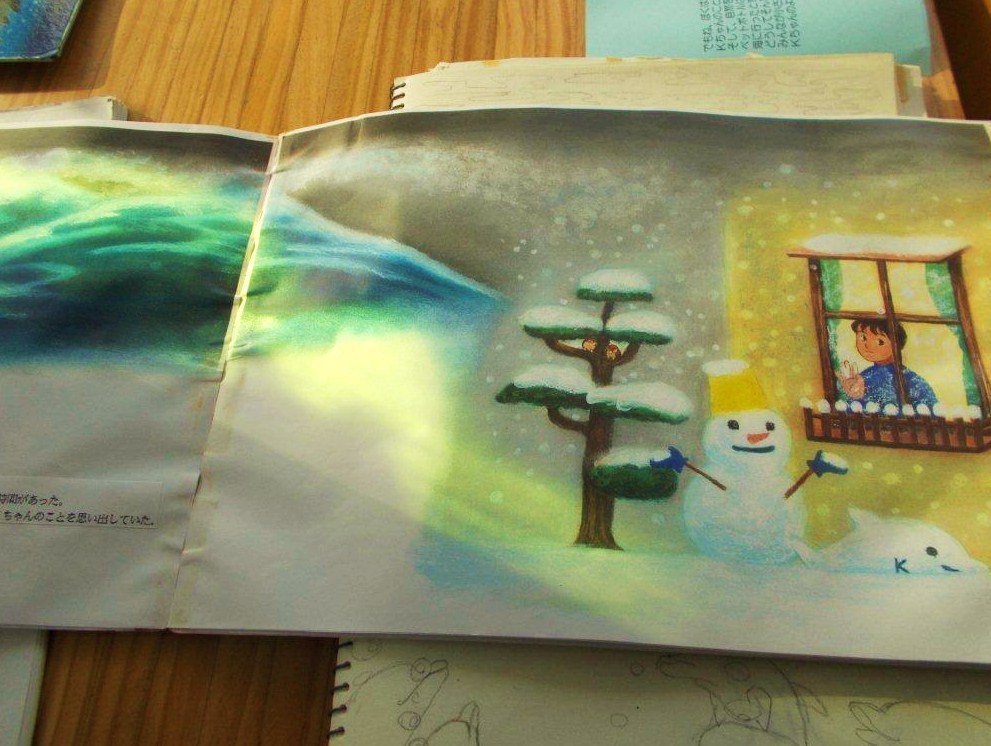

���R�ɊG��A���t����������ł�����̂ŁA

�������̃��[�h�Ɉ����|����A

�r�W���A���̗͂ŁA�y�����b����Ɖ]�����_������܂��B

�ŏ��́A�Ȃ�ƂȂ��\�B�����ǁA

����ɁA�Ί炪�o����A�c�b����ł݂���A

��b���e��ŗ��܂����B

�u���`���v��A

�u���Ɩ��̂Ȃ���v�Ƃ��A

�V���v���ȗl�ŁA�ƂĂ�����e�[�}�ł���ˁB

������ɂ́A�����Ɖ]���̂͂Ȃ��A

�A�C�f�B�A�ƒm�b���W�߂āA

�Q���҂����ǂ������i��ł��������A

�t�H���[���Ă�������ł��B

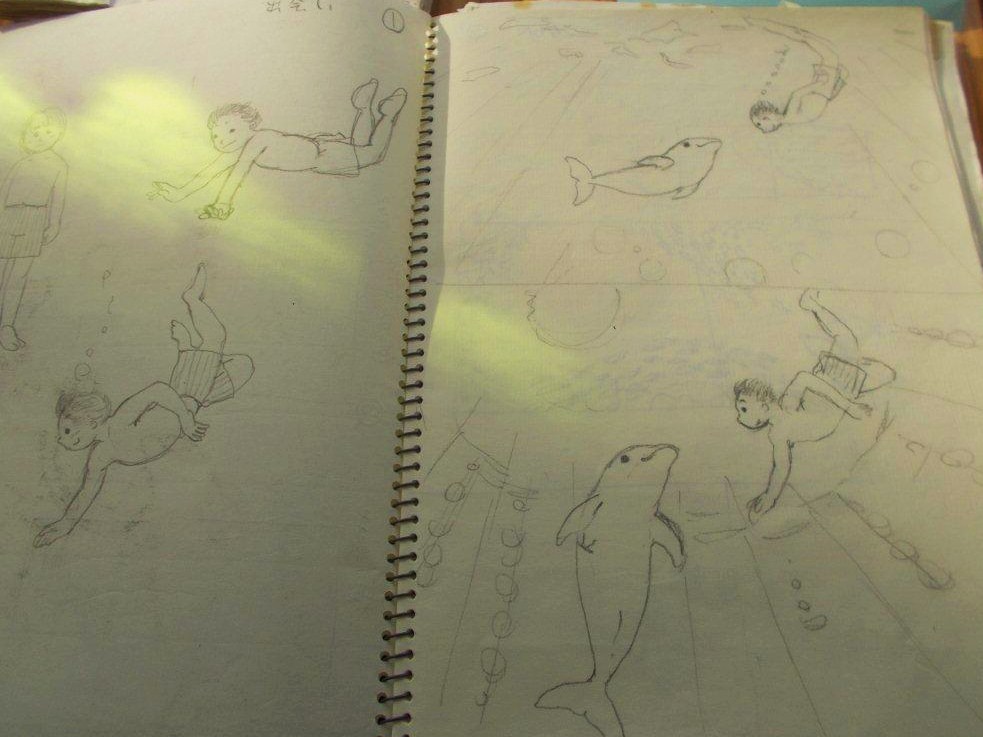

���`�����āA�P�ƈ��\�B

���������\�}��`���₷���̂ł��B

�ł��A���̋C�������Ȃ���A

�Ă�ŏ���Ȕ��f�����������Ă��܂������ł��傤�B

�b��̒��ł́A

�A�������}���̘b�����A����オ���Ă��܂����B

���̂Ȃ���A�H���A���A

�^�R����A�C�J����E�E�E

�I�[�v�����Ԃ́A�e10���قǂł������A

�F��Ȏ����A���邮�铪�̒����삯�������A

���[���h�J�t�F�������Ǝv���܂��B

�Ō�ɁA�w���B�ɍ앶���w�����܂����B

�e�[�}�́A�u���ӁE�C�ӂł����`�����Ȃ����\�v

���9��̎��ƂŁA�F��Ȏ����l���A�̌������āA

�ނ炪�������A���ӁE�C�ӂł́A

������̉\���Ƃ́E�E�E

����A�d�オ�����앶���A�茳�ɓ͂��܂����B

�ǂ̍앶���A���ɂ悭�l���ď�����Ă��܂����B

���̓��e�ɁA�V�����\�����A

�X�ɍL�������C�����܂����B

�ʐ^�͏ォ��A

1����

�A�������}���o��I�I

���`�̖����Ȃ̂ɁA���b���̒��ł�

�N�ЂƂ莀��͂��Ȃ���ˁI�H

�Q����

�ӂނӂށB���̃J�t�F�Řb����Ă���b��́H

�R����

���Ɩ��̂Ȃ���́A�����ق̗l�ȁA

�C���X�g�����X�ƁE�E�E�� |